Kommunale Tankstellen für weiches Wasser

Unterirdischer BewässerungsvorratTrinkwassergebühren belasten Haushalte besonders in trockenen Sommern. Mit jedem heißen Jahr nimmt die Anzahl der installierten Regenspeicher zu. Rentabel ist es, wenn große Dachflächen und ein beträchtlicher Bewässerungsbedarf vorhanden sind.

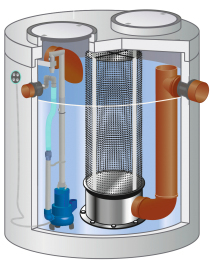

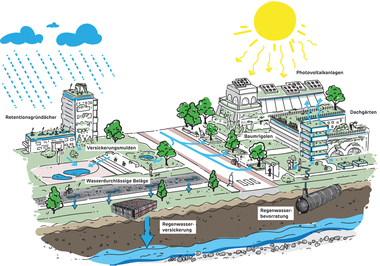

Eine Anlage zur Regenwassernutzung ist Stand der Technik. Sie besteht aus Sammelleitungen mit Filter und Speicher, einem Überlauf, einem Leitungssystem zu den Entnahmestellen sowie der Pumpentechnik mit automatischer Trinkwasser- oder Brunnenwasser-Nachspeisung, falls der Vorrat aufgebraucht ist. Für die Rentabilität der Investition ist entscheidend, wie lange der gesammelte Vorrat an Niederschlag reicht. Es geht allerdings nicht darum, die letzten Regentropfen von Starkregen in riesengroßen Zisternen zurückzuhalten, sondern eine finanziell vernünftige Speichergröße mit Hilfe einer DIN-gemäßen Computersimulation zu finden. Dabei wird in Kauf genommen, dass es Speicherüberläufe gibt und genauso Phasen des Leerstands. Optimal für die Rentabilität ist in jedem Fall, wenn Ertrag und Bedarf der Wassermenge annähernd ausgeglichen sind.

Den Bodensee als Regenspeicher nutzen?

Ganz wenigen Kommunen ist es möglich, auf einen Speicher zuzugreifen, der nicht leer wird. Die Stadt Überlingen gehört wie alle anderen Ufer-Gemeinden des Bodensees zu diesen Privilegierten. Deshalb dürfen deren Stadtgärtnerei und Betriebshof ihre diversen Tankfahrzeuge für Bewässerung, Straßenreinigung, Kanalspülung mit Seewasser an einer eigens dafür installierten Zapfstelle, etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, füllen. Das Recht dazu ist historisch verbürgt und im Landeswassergesetz Baden-Württemberg formuliert. Denn Wasserrecht in Deutschland ist Ländersache, d. h. das vom Land Baden-Württemberg erlassene Wassergesetz Baden-Württemberg ist für die Regelung aller Wasserangelegenheiten, auch der Entnahme von Oberflächenwasser, anzuwenden [1]. Wenn die Umstände es erfordern, können Landkreise und Kommunen die Entnahme einschränken. Als dies im Bodenseekreis im Sommer 2023 für zweimal vier Wochen geschah, hatte Überlingen Glück: Der Bodensee war davon ausgenommen [2].

Das Wasser des Bodensees ist wie Regenwasser von Natur aus frei von gelöstem Kalk – ein großer Vorteil für die Schläuche, Ventile, Pumpen und Behälter der Tankfahrzeuge. Denn Ablagerungen beeinträchtigen den Betrieb und erfordern von Zeit zu Zeit eine Reinigung. Wo das weiche Wasser zur Reinigung von Glasflächen oder Fahrzeugen genutzt wird, entfallen die sonst üblichen Nacharbeiten zum Abwischen des Kalkschleiers. Von Vorteil ist ebenfalls, wenn an einer Zapfstelle das Wasser bereits unter Druck ansteht – das heißt, wenn durch eine in der „Tankstelle“ integrierte Pumpe die Fahrzeugbehälter mit Vordruck gefüllt werden. Kleine Pumpen an den Fahrzeugen sind darauf ausgelegt, die Behälter zu leeren, also das Wasser aus den Fahrzeugtanks heraus zu befördern. Sie können bei Bedarf aber auch ansaugen, z. B. aus Oberflächengewässern, um ihren Behälter zu füllen.

Pfullendorfs erste Regenwasser-Tankstelle

Die ehemals freie Reichsstadt liegt im Landkreis Sigmaringen, 20 Kilometer nördlich des Bodensees. In der Kernstadt und sieben Teilorten wohnen zusammen knapp 14.000 Einwohner. Das selbst gewählte Motto ist „Gemeinsam Zukunft schaffen“. In Sachen Stadtklima, Umwelt, Energie und Wasser entstehen vorzeigbare Projekte. Eines davon wurde im September 2024 in Betrieb genommen: Die Regenwassernutzung im Betriebshof mit Wasser von Dachflächen, die komplett mit Photovoltaik-Paneelen belegt sind und, soweit vom Leitungsgefälle her machbar, in den unterirdisch installierten Regenspeicher entwässern. Ist dieser voll, stehen 60 Kubikmeter Niederschlagswasser zum Befüllen der beiden Bewässerungsanhänger mit 2200 und 3000 Litern Fassungsvermögen bereit. Sie werden von Traktoren gezogen. In trockenen Wochen sind beide Gespanne gleichzeitig im Einsatz. Dann müssen innerstädtische Grünflächen bewässert werden, teilweise auch die darin neu gepflanzten Gehölze. Allein im Jahr 2024 kamen durch Ausgleichsmaßnahmen für drei ausgewiesene Baugebiete 550 Bäume dazu.

„Sollte der Regenspeicher im Betriebshof leer sein, besteht die Möglichkeit, Wasser aus dem Stadtsee zu entnehmen,“ sagt Reiner Hegner, Leiter der Technischen Betriebe Pfullendorf. „Dort ist ein Quellzulauf mit 60-70 Litern pro Sekunde, so dass unsere gelegentliche Entnahme ökologisch unbedenklich ist.“ Doch erste Priorität hat das von den Dachflächen gesammelte Regenwasser aus zwei Gründen:

Es hat im Zulauf zum Speicher den Filterschacht passiert und ist damit weitgehend frei von Schwimm- und Schwebstoffen, während aus dem Stadtsee allerlei organisches Material mit dem Wasser in die Tanks kommt.

Mit jedem entnommenen Kubikmeter wächst die Rückhalte-Kapazität im Speicher, so dass beim nächsten Niederschlag weniger oder kein Wasser von den angeschlossenen Dachflächen direkt in den Mischkanal gelangt, an den der Überlauf des Speichers mangels Alternativen angeschlossen werden musste.

Fertigteilbehälter sind schnell montiert

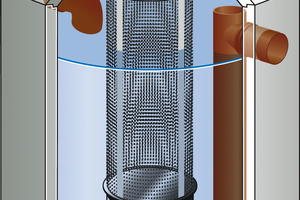

Mit einer Filterfeinheit von 0,6 Millimeter schützt der Filterschacht den Regenspeicher vor Schmutzpartikeln, die von den Dachflächen stammen können. Der Filtereinsatz steht als zylindrischer Korb in der Mitte des Stahlbeton-Fertigteilschachtes, so dass das Regenwasser von allen Seiten und auf ganzer Höhe zuströmen kann. Das große Filterschachtvolumen dient als Sand- und Schlammfang, aus dem die Rückstände mit Hilfe einer externen Tauchmotorpumpe periodisch in den Mischkanal entsorgt werden können. Ein erwünschter Nebeneffekt des Abpumpens ist, dass der Filter rückgespült wird. Die Bauweise des unterirdischen Filters und Speichers mit Fertigteilen aus Stahlbeton bringt schnelle Betriebsbereitschaft bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit [3], denn

die Behälter werden in Einzelteilen per Lkw vom Werk des Herstellers zur Baustelle transportiert und dort innerhalb eines Tages montiert;

die Abmessungen der verwendeten Betonfertigteile verursachen weder Überbreite noch Übergewicht, daher erfolgt die Lieferung preiswert und ohne Sondergenehmigung zum Einbauort;

die Statik der Konstruktion erlaubt, je nach gewählter Abdeckung, Pkw- oder Lkw-Belastung, so dass die Fläche über den Behältern wie im Betriebshof Pfullendorf befahren oder anderweitig genutzt werden kann.

„Sämtliches Zubehör, auch der Einstieg, ist Bestandteil der Lieferung und wird durch unsere Mitarbeiter montiert“, erklärt Thorsten Zahn. Er ist technischer Verkaufsberater beim Hersteller Mall in Donaueschingen. „Endmontage und Inbetriebnahme übernehmen wir ebenfalls. Damit ist die Gewährleistung für das komplette Bauwerk in einer Hand“. Bei unterirdischen Regenspeichern sind die Folgekosten niedrig, denn der Wartungsaufwand ist gering. Details dazu, auch zu Planung, Bau und Betrieb, sind in zwei zusammengehörigen DIN-Normen zu finden [4, 5].

Projektbeteiligte Regenwasser-Tankstelle Pfullendorf

Bauherrschaft: Technische Betriebe Stadt Pfullendorf

Adresse: Bannholzerweg 6, 88630 Pfullendorf

Planung: Stadtbaumeister, Tiefbauamtsleiter

Fertigstellung: September 2024

Jahresniederschlagshöhe: 858 Millimeter

Dach-Sammelflächen: ca. 1.250 Quadratmeter

Filterschacht, Typ/max. Durchfluss: Mall FS 30/30 l/s

Regenspeicher, Typ/Nutzvolumen: Mall-Mehrbehälteranlage/60 Kubikmeter mit GFK-Schachtleiter inkl. Einstiegshilfe

Schaltschrank/Steuerung: Mall W1S in GFK-Freiluftschrank

Aufnahme des Speicher-Überlaufs: Mischkanal

Abdeckung der unterirdischen Behälter: befahrbar, Klasse B, für Feuerwehrzufahrt (Lkw 16) ausreichend

Niederschlag zur Bewässerung verwenden?

Regenwasser von Dachflächen kann durch Filter im Zulauf einfach gereinigt und problemlos gelagert werden. Als kalkfreier Rohstoff hilft es, in der Garten- und Landschaftspflege sowie für Gerätereinigung und Bewässerung Trinkwasser zu sparen. Eine Anlage zur Regenwassernutzung ist Stand der Technik. Sie besteht aus Sammelleitungen mit Filter und Speicher, einem Überlauf, einem Leitungssystem zu den Entnahmestellen sowie der Pumpentechnik mit automatischer Trinkwasser- oder Brunnenwasser-Nachspeisung.

Das finanzielle Engagement in den Anlagenbau wird durch Einsparung bei der Trinkwassergebühr belohnt, im Fall von Bewässerung zusätzlich bei der entfallenden Abwassergebühr. Bleibt der Überlauf des Regenspeichers auf dem Grundstück, z. B. durch Versickerung, entfällt auch die Niederschlags-Ableitungsgebühr.

Aktueller Anstieg der Wassergebühren

Die Wassergebühren in Baden-Württemberg steigen stärker als die Inflationsrate. Wie das statistische Landesamt Baden-Württemberg Ende August 2024 mitteilte, verteuerte sich die verbrauchsbezogene Wasser- und Schmutzwassergebühr im Landesdurchschnitt um jeweils rund sechs Prozent und die Grundgebühr für die Wasserversorgung um zehn Prozent. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex (Inflationsrate), zwischen Januar 2023 und Januar 2024 +3,2 Prozent, wird damit deutlich übertroffen.

Zwischen 2022 und 2023 zogen die Wasser- und Schmutzwassergebühr durchschnittlich bereits um jeweils rund fünf Prozent und die Grundgebühr um neun Prozent an, blieben aber deutlich hinter der Inflationsrate zurück, die bei 8,5 Prozent lag. Die Niederschlagsgebühr stieg in beiden Zeiträumen um rund drei Prozent. (…)

Quelle: EUWID 36/2024

Verbot der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern

Bei anhaltender Trockenheit kann es sein, dass Landkreise oder Kommunen wie 2023 Entnahmeverbote aus Oberflächengewässern und/oder dem Grundwasser erlassen. Beispiel Bodenseekreis: Nachdem bereits vom 25. Juni bis 16. Juli 2023 diese Allgemeinverfügung gegolten hatte, wiederholte das Landratsamt sie vier Wochen später: „Ab Samstag, 19. August bis vorläufig 18. September 2023 gilt per Allgemeinverfügung des Landratsamtes ein generelles Verbot der Wasserentnahme aus allen Oberflächengewässern im Bodenseekreis. Das Entnahmeverbot betrifft sowohl Wasserentnahmen für den Gemeingebrauch als auch für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen. Verboten ist damit die Entnahme aus Fließgewässern wie Bächen, Flüssen und Triebwerkskanälen sowie Weihern und Seen. Derzeit noch ausgenommen sind die Entnahmen aus dem Bodensee und dem Grundwasser im genehmigten Umfang sowie für das Tränken von Vieh und das Schöpfen mit Handgefäßen. Allerdings appelliert das Landratsamt, auch auf das Schöpfen mit Handgefäßen zu verzichten.…“