Wasser speichern, Klima schützen

Amsterdams Dächerlandschaft und die Zukunft des urbanen BauensDas Projekt Resilio zeigt, wie blau-grüne Dächer zu Regenwasserspeichern werden, die ihre Vorräte erst dann abgeben, wenn Kapazitäten bestehen. Möglich wird dies durch den Einsatz wegweisender Modellierungs- und Simulationstools von Autodesk.

Es regnet. Nicht einfach ein Schauer, sondern ein unablässiges Prasseln, das die Dächer und Straßen von Amsterdam in kurzer Zeit in einen glitzernden Flickenteppich aus Pfützen und Strömen verwandelt. Leider bleibt es oft nicht dabei. Wegen nicht ausreichender Entwässerungssysteme oder fehlender Versickerungsflächen im Stadtgebiet können Wassermassen oft nicht abfließen und sammeln sich stattdessen in Kellern, Erdgeschossen und Tiefgaragen oder unterspülen im schlimmsten Fall Fundamente.

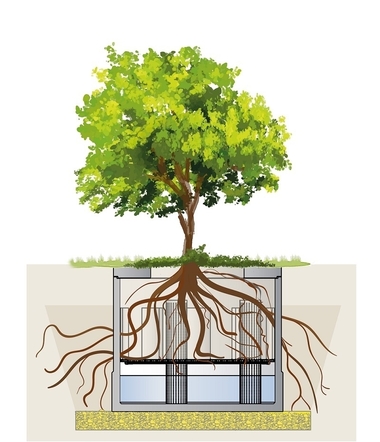

Ein Sinnbild für die modernen Herausforderungen im Hochbau: Wie können wir ein Stadtbild schaffen, das den Veränderungen des Klimas trotzt und gleichzeitig nachhaltig bleibt? Denn so viel ist klar: Der Klimawandel stellt den Hochbau vor gewaltige Herausforderungen. Die Häufung von Starkregen, Überschwemmungen und Stürmen sowie der Anstieg des Meeresspiegels fordern neue Strategien, die den Schutz von Gebäuden, Bewohnern und Infrastruktur gewährleisten. Überflutungssichere Bauweisen gewinnen an Bedeutung: Wasserdichte Keller, erhöhte Fundamente und Drainagesysteme gehören heute genauso zur Standardausstattung wie Wärmedämmung oder moderne Haustechnik. Aber: Es braucht mehr als nur bauliche Anpassungen an Extremwetter-ereignisse. Die Architektur muss eine Balance finden zwischen Schutzmaßnahmen und einer nachhaltigen Bauweise. Denn während die Natur Kräfte entfesselt, die die Stabilität und Langlebigkeit von Bauwerken bedrohen, trägt die Bauindustrie selbst erheblich zu ihren Ursachen bei. Traditionelle Baustoffe wie Beton und Stahl sind energieintensiv in der Herstellung und hinterlassen einen großen CO₂-Fußabdruck. Alternativen wie Holz oder Recycling-Beton gewinnen daher zunehmend an Bedeutung. Kreislaufwirtschaft und ressourcenschonende Materialien zeigen auf, dass Klimaschutz und Hochbau keine Gegensätze sein müssen. Auch die Planung urbaner Räume wird neu gedacht. Dabei muss vieles mit einkalkuliert werden, denn Städte leiden nicht nur unter Überschwemmungen, sondern auch unter zunehmender Hitze.

Resilio: Moderne Baukonzepte passen sich an den Klimawandel an

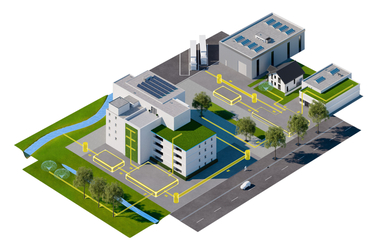

In einer Welt, die vor solchen Herausforderungen steht, wird der Hochbau deshalb mehr denn je zur Schnittstelle von Technik, Natur und Gesellschaft. Die Vision ist klar: Gebäude, die nicht nur überleben, sondern sich in ein sensibles Gleichgewicht mit der Umwelt und den Bedürfnissen ihrer Nutzer einfügen. Um Beispiele zu finden, wie dieser Balanceakt gelingen kann, lohnt ein Blick zu unseren Nachbarn in den Niederlanden. Seit jeher gezwungenermaßen Experten darin, das eigene Land vor dem Wasser zu schützen, weil ein Viertel desselben unterhalb des Meeresspiegels liegt, werden hier Vorhaben realisiert, die als Blaupausen für eine Architektur der Zukunft dienen können. Das Resilio-Projekt in Amsterdam steht dabei beispielhaft für innovative Ansätze zur urbanen Klimaanpassung. In einer Stadt, die seit Jahrhunderten mit Wasserbewirtschaftung verbunden ist, wurde mit dem Projekt ein neues Kapitel aufgeschlagen: Blau-grüne Dächer, die Wasser speichern, Starkregen bewältigen und die Lebensqualität steigern. Dieses zukunftsweisende Projekt, das von der staatlichen Wasserbehörde Waternet initiiert wurde, zeigt, wie auch Bestandsbauten und bereits genutzte städtische Infrastruktur mit Blick auf Klimathemen modernisiert werden kann.

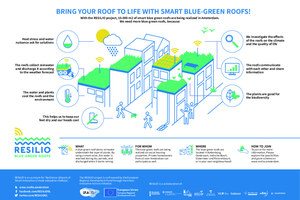

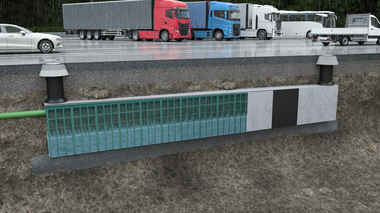

Die Idee hinter Resilio ist ebenso einfach wie revolutionär. Herkömmliche Dächer werden in multifunktionale Flächen umgewandelt, die als Regenwasserspeicher dienen und gleichzeitig durch Begrünung zur Kühlung der städtischen Umgebung beitragen. Zudem werden Naherholungsräume für die Bewohner auf bereits bestehender Gebäudeinfrastruktur geschaffen. Die sogenannten blauen Schichten der Dächer speichern Wasser in Retentionsbecken und speziellen Schichten, die Wasser vorübergehend zurückhalten. Aufbauend auf dieses Element gibt es die sogenannten grünen Schichten. Sie bestehen aus einer speziellen Abfolge von Substrat, Pflanzen und Abdichtungen. So sollen sie Pflanzenwachstum fördern und die Verdunstung unterstützen, was zur Abkühlung der Umgebung beiträgt. Das System arbeitet mit intelligenter Sensorik und digitalen Managementsystemen, die in Echtzeit Wettervorhersagen nutzen, um die Wasserreservoirs auf den Dächern zu steuern. Die Sensoren registrieren, wie das Wasser durch das innovative Resilio-Dachsystem in Speicherbecken und Pflanzflächen abgeleitet, gespeichert und langsam wieder abgegeben wird. Bei vorhergesagtem Starkregen wird Wasser vorsorglich abgeleitet, während in Trockenzeiten Wasser zurückgehalten werden kann – wie bei einem Schwamm.

Decision Support System steuert Wassermanagement automatisiert

Insgesamt wurden im Rahmen des Projektes 10.000 Quadratmeter Dachfläche umgestaltet, die Effekte sind deutlich spürbar. Das aufgefangene Wasser wird nicht nur den Bewohnern der Häuser für unterschiedliche Nutzungsszenarien von Blumengießen bis Toilettenspülung bereitgestellt, es kann auch auf kontrollierte Weise nach Ende des Regens wieder in den Boden oder das Abwassersystem abgeführt werden. Die Wasserverteilung geschieht dabei automatisiert durch eine Kombination aus Hardware und Wasserbewirtschaftungssoftware. Letztlich konnte mit Hilfe der hydraulischen und hydrologischen Modelle festgestellt werden, dass je nach Eignung der Dächer zwischen 11 Prozent und 19 Prozent der Wassermenge, die bei einem extremen Regenereignis in den Straßen verbleibt, vermieden werden kann.

Simulation, Analyse, Kollaboration: Autodesk Software ermöglicht Resilio

Wesentlicher Enabler für das ganze Projekt waren einige Softwarelösungen aus dem Portfolio von Autodesk. Besonders relevant war in diesem Fall InfoWorks ICM (Integrated Catchment Management), das für die Modellierung und Simulation der komplexen Wechselwirkungen zwischen städtischer Infrastruktur, Regenwasser und Überschwemmungsrisiken genutzt wird. Diese Software ermöglicht es, die hydraulische Leistung der blau-grünen Dächer zu simulieren und deren potenziellen Beitrag zur Reduzierung von Regenabfluss sowie die Möglichkeiten zur Entlastung des Abwassernetzes zu bewerten. InfoWorks ICM wird von der Wasserbehörde Waternet in Amsterdam zudem verwendet, um detaillierte Simulationen der Abwassersysteme durchzuführen, Überschwemmungsszenarien vorherzusagen und die Effektivität dezentraler Wasserlösungen wie der blau-grünen Dächer zu beurteilen. Die Software kann sowohl 1D-Modelle für das Kanalsystem als auch 2D-Modelle für Oberflächenwasser integrieren, was eine umfassende Analyse der Wechselwirkungen zwischen grüner Infrastruktur und traditionellen Abwassersystemen ermöglicht. Auch bei der Auswahl der geeigneten Häuser für das Resilio-Projekt kam InfoWorks ICM für die Modellierung von Standorten für blau-grüne Dächer zum Einsatz. Zusätzlich unterstützt Autodesk mit digitalen Zwillingen und anderen Wasserbewirtschaftungstools das Echtzeit-Monitoring und die adaptive Steuerung dieser blau-grünen Infrastrukturelemente. Diese Technologien ermöglichen es, die Speicherfähigkeit der Dächer basierend auf Wettervorher-sagen zu optimieren und sicherzustellen, dass das gespeicherte Wasser nur dann freigegeben wird, wenn die Abwassersysteme bereit sind, es zu verarbeiten.

Blau-grüne Dächer: Ein Modell für die Zukunft

Die Idee der „Schwammstadt“ revolutioniert den Umgang mit Regenwasser – und stellt gleichzeitig einen Paradigmenwechsel im Hochbau dar. Projekte wie das Resilio-System in Amsterdam zeigen, wie sich moderne Baukonzepte an den Klimawandel anpassen und zugleich den ökologischen Fußabdruck von Gebäuden minimieren können. Es ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie durch den Einsatz moderner Technologien und nachhaltiger Planung eine zukunftsfähige urbane Infrastruktur gestaltet werden kann. Dabei bieten Konzepte wie dieses, Städten nicht nur praktische Lösungen für aktuelle Probleme, sondern demonstrieren auch, wie Klimaschutz und Stadtentwicklung Hand in Hand gehen können. Das Modell könnte für Städte wie Berlin, München oder Hamburg wegweisend sein, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen. Weiter in die Zukunft geblickt ist das aber erst der Anfang: Der Hochbau weltweit braucht Konzepte für Bauwerke, die den zunehmenden Wetterextremen standhalten und gleichzeitig nachhaltige Materialien und ressourcenschonende Bauweisen nutzen. Wer hier die richtigen digitalen Tools einsetzt und auch dafür sorgt, dass alle beteiligten Akteure gemeinsam an einem Tisch sitzen, kommt der Lösung ein gutes Stück näher.