Das Potenzial der simulationsgestützten Baulogistik-Planung

Ein AnwendungsbeispielDas noch recht junge Fachgebiet der Baulogistik plant, steuert und koordiniert die Verfügbarkeit von Mensch, Maschine, Material und Informationen für wertschöpfende Bautätigkeiten – und birgt damit ein großes Optimierungspotenzial, da unkoordinierte Logistikprozesse zu teils erheblichen Produktivitätsverlusten führen können.

1 Einleitung

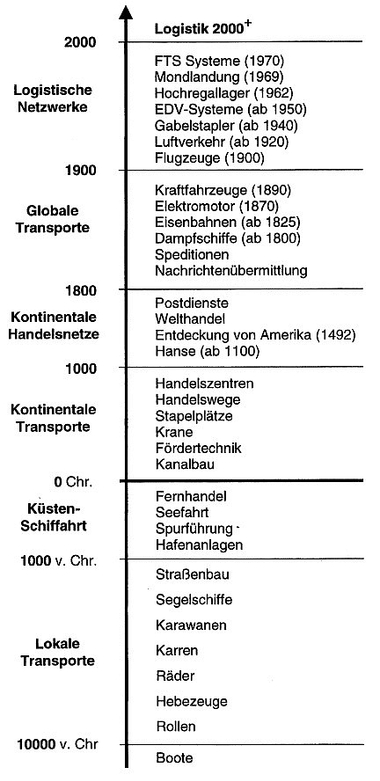

Während die Analyse und Optimierung von Lieferketten und Logistikprozessen in der stationären Industrie schon seit den 1970er Jahren große Aufmerksamkeit bekommen [1], ist die Betrachtung der sogenannten Baulogistik ein noch recht junges Fachgebiet. Die Baulogistik plant, steuert und koordiniert die Verfügbarkeit von Mensch, Maschine, Material und Informationen für wertschöpfende Bautätigkeiten. Sie birgt ein großes Optimierungspotenzial, da unkoordinierte Logistikprozesse zu teils erheblichen Produktivitätsverlusten führen können [2].

Die Planung der Baulogistikkonzepte basiert in der Regel auf statistischen Kennzahlen und Erfahrungswerten der Planenden. Auf der Basis von abgeschlossenen Projekten werden oftmals Annahmen für Parameter wie beispielsweise das gewerkbasierte Abfallaufkommen oder die Anzahl der Lkw-Entladungen pro Arbeitstag getroffen [3]. Weiterhin werden statische Kennzahlen zur Bedarfsermittlung von baulogistischen Ressourcen verwendet, um die Baulogistikkonzepte zu entwickeln. Ein Beispiel hierfür ist die Ermittlung der benötigten Anzahl an Krane in Abhängigkeit von der Anzahl der Arbeitskräfte. Die komplexen Zusammenhänge und Abhängigkeiten des Systems „Baustelle“ können aber durch die Verwendung von statischen Kennzahlen und Erfahrungswerten aus Altprojekten nicht umfassend abgebildet werden. Infolgedessen müssen modernere Methoden und Werkzeuge zum Einsatz kommen, um die baulogistische Planung zu verfeinern und das Optimierungspotential hierbei zu heben. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Softwaresimulationen.

Mit Hilfe von Softwaresimulationen besteht die Möglichkeit, komplexe Systeme zu analysieren und zu optimieren. Nach der VDI-Richtlinie 4465 können reale Systeme mit dynamischen Prozessen in einem zielorientiert vereinfachten Modell nachgebildet werden, um durch Experimente neue Erkenntnisse zu erlangen [4]. In einigen Branchen – vor allem in der stationären Industrie – wird die Optimierung von Logistikprozessen durch simulationsbasierte Ansätze längst erfolgreich vollzogen [5].

2 Bestehende Forschungsansätze

Auch in der Bauwirtschaft wurden Softwaresimulationen bereits eingesetzt. Hierbei lag der Fokus zuerst auf den wertschöpfenden Prozessen [6]. Ebenso gab es erste Ansätze zur Simulation von Logistikprozessen im Zuge von Promotionsarbeiten [7] oder im Rahmen der Forschungsprojekte MEFISTO [6] und BIMLog [9]. Diese Arbeiten basierten auf umfangreichen Datenmodellen, um den Einfluss der Baulogistik auf die Baustelle zu untersuchen. Solch tiefergehende Ansätze sind in der Baupraxis aufgrund einer unzureichenden Datengrundlage, wie beispielsweise einem fehlenden vollständigen BIM-Modell [10], oft nicht möglich. Unter einem BIM-Modell wird ein möglichst umfassendes, digitales Abbild eines Bauwerks verstanden, bei dem die geometrischen Dimensionen um weitere Informationsebenen, wie beispielsweise Baukosten oder Bauablauftermine, erweitert werden [11]. Aufbauend auf einer bestehenden, praxisnahen Datenlage wird deshalb versucht, ein Prozessmodell zu erstellen, um die baulogistische Planung zu verbessern.

3 Anwendungsbeispiel

3.1 Referenzprojekt

In Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Biberach und dem Unternehmen Frankfurt Economics AG wurde das nachfolgend dargestellte Anwendungsbeispiel durchgeführt und die logistischen Besonderheiten sowie Spezifika simulationsbasiert analysiert. Insbesondere bei hochkomplexen und innerstädtischen Bauvorhaben erscheint ein Einsatz von Softwaresimulationen vorteilhaft. Dadurch lassen sich die teilweise dynamischen Wechselwirkungen der Logistikprozesse innerhalb des Baufeldes sowie mit dem Umfeld der Baumaßnahmen erstmals adäquat berücksichtigen.

Die Modellierung und Auswertung der baulogistischen Prozesse werden am Beispiel des Neubaus eines innerstädtischen, 11-stöckigen Bürogebäudes vorgestellt. Der Fokus wurde auf die Betrachtung der Ausbauphase gelegt, da dort das größte Personalaufkommen und die höchste Anzahl an unterschied-lichen Materialtransporten prognostiziert wurde.

3.2 Business Process Model and Notation

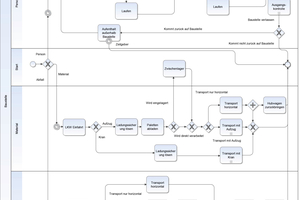

Zur Modellbildung der baulogistischen Prozesse wurde die Methode „Business Process Model and Notation“ (BPMN) angewandt. BPMN ist eine Notation für die Darstellung von Geschäftsprozessen in Flussdiagrammen, insbesondere bestehend aus Aktivitäten, Ereignissen und Entscheidungspunkten (sogenannte Gateways). Aktivitäten werden geometrisch als abgerundete Rechtecke, Ereignisse als Kreise und Entscheidungen als Rauten dargestellt. Diese sind vorwiegend in Prozessbahnen (engl. Swimlanes) strukturiert, wodurch einzelne Geschäftsbereiche visuell voneinander getrennt werden können. Zusätzlich kann in einem Prozess auch auf Unterprozesse mit eigenem Flussdiagramm verwiesen werden, dies ist durch ein Plus-Symbol in einer Aktivität gekennzeichnet.

Die Flussdiagramme können in einer Software-Anwendung erstellt und der Prozessablauf simuliert werden. Hierzu sind unter anderem zu den einzelnen Aktivitäten weitere Parameter als Simulationsbedingungen wie beispielsweise die Prozessdauern, benötigten Ressourcen oder Zeitpläne zu hinterlegen. Bei der Simulation wird das Prozessmodell mit allen hinterlegten Parametern mehrfach durchlaufen, sodass schlussendlich ein bestmöglich realitätsnahes Ergebnis entsteht. Nach jedem Simula-tionslauf werden unterschiedliche Prozessdaten wie beispielsweise Warte- und Arbeitszeiten sowie auch Ressourcenauslastungen dargestellt. Dadurch kann das Prozessmodell iterativ angepasst und verbessert werden.

3.3 Prozessmodell

Im Prozessmodell des Referenzprojekts (siehe Abbildung 1) wurden die Logistikprozesse innerhalb der Personallogistik, Materiallogistik und Entsorgungslogistik nachgebildet. Diese sind zur besseren Auswertung in verschiedenen Prozessbahnen angelegt.

Der Prozess der Personallogistik beschreibt die Wege der Arbeitskräfte für einen Arbeitstag auf der Baustelle. Dieser erstreckt sich von der Eingangskontrolle über die Fahrt gegebenenfalls mit dem Aufzug zum Arbeitsplatz und zurück zur Ausgangskontrolle. Pausenzeiten, sowie das mehrfache Betreten und Verlassen der Baustelle werden ebenfalls berücksichtigt. Das in der Arbeitsvorbereitung ermittelte Personalaufkommen der Handwerker bildet hierfür die Datengrundlage.

In der Materiallogistik fokussiert der Prozess die Verbringung des Materials von der Baufeldgrenze zum Einbauort ab (sog. Verbringungslogistik). Hierzu wird aus den Ausgangsdaten die tägliche Anzahl der Lkw verwendet. Diese werden an einer von zwei möglichen Entladestellen entladen, wodurch eine Aufteilung der Lkw in kleinere Transporteinheiten erfolgt. Nachdem die Einheiten gegebenenfalls in einem Zwischenlager zurückgehalten worden sind, erfolgt der Transport zum Einbauort. Je nach Transportmittel beansprucht dies unterschiedliche baulogistische Ressourcen. Dazu zählen nicht nur die Geräte wie Krane, Aufzüge oder Hubwagen, sondern auch Logistik-Arbeitskräfte. Sowohl beim Transport mit dem Aufzug als auch beim Transport mit dem Kran, wird zwischen zwei voneinander abgetrennten Bauabschnitten unterschieden. Dies verhindert, dass Transporte zwischen den Bauabschnitten stattfinden, die entweder aufgrund der Kranreichweite oder der baulichen Trennung der Abschnitte auf den Etagen nicht möglich sind. Mit dem Erreichen der Zieletage endet der Prozess der Materiallogistik.

Auf Basis der ausgebrachten Materialmenge innerhalb der Versorgungslogistik, wird eine bestimmte Menge an Abfall im Prozessmodell erzeugt. Dieser wird getrennt nach Etagen und Abfallfraktionen bis zum Erreichen eines Grenzwerts gesammelt. Der Grenzwert entspricht oftmals der maximalen Füllmenge eines Abfallbehälters. Logistik-Arbeitskräfte transportieren die Abfallbehälter dann mithilfe eines Krans oder Aufzugs zu einem Wertstoffhof auf der Baustelleneinrichtungsfläche im Baufeld. Auf dem Wertstoffhof wird der Abfall, getrennt nach den einzelnen Fraktionen, in größeren Entsorgungscontainer gesammelt. Der Abtransport und gegebenenfalls Austausch einzelner Entsorgungscontainer von der Baustelle erfolgt oftmals nach erreichtem maximalen Füllgrad. Hierzu kann im Prozessmodell neben der generierten Auslastung der baulogistischen Ressourcen ein Abholrhythmus abhängig von der Verteilung der Abfallfraktionen und den Behälter- sowie Containergrößen ermittelt werden.

3.4 Ergebnisse der Simulation

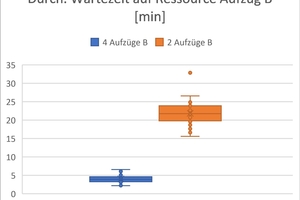

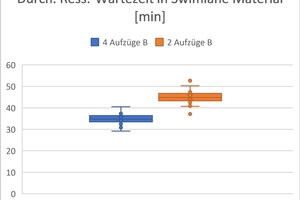

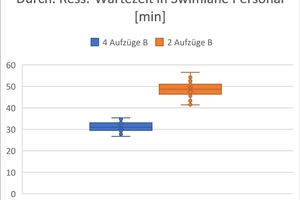

Innerhalb der Prozesskette werden die eingesetzten baulogistischen Ressourcen an unterschiedlichen Stellen beansprucht. Durch die Visualisierung der Prozesskette in der Simulationssoftware ist es möglich, Wechselwirkungen der Teilprozesse zu beobachten und Aussagen über das Gesamtsystem zu treffen. Beispielhaft wurden im Referenzprojekt die Anzahl der Aufzüge variiert, um einen bestmöglichen Gesamtprozessfluss zu erreichen. Hierfür wurden die durchschnittlichen Wartezeiten auf die Ressource Aufzug sowie die durchschnittlichen Ressourcen-Wartezeiten (Summe der Wartezeiten in einem Prozess auf alle Ressourcen) ausgewertet. Wird die Anzahl der Aufzüge von zwei auf vier erhöht, so reduziert sich die Wartezeit auf die Ressource Aufzug um ca. 75 Prozent (siehe Abbildung 2). Jedoch sinkt die durchschnittliche Ressourcen-Wartezeit im Materiallogistikprozess dadurch nur um ca. 20 Prozent (siehe Abbildung 3). Dies lässt sich damit erklären, dass Material auch per Kran transportiert wird. Eine deutlich größere Auswirkung hat diese Änderung auf den Personallogistikprozess (siehe Abbildung 4). Hier sinkt die durchschnittliche Ressourcen-Wartezeit um ca. 40 Prozent. Durch die Unterscheidung in die verschiedenen Prozesse der Personal-, Material- und Entsorgungslogistik ist es möglich, diese zu priorisieren und so die Auswirkungen besser zu bewerten.

Weitere Simulationsdurchläufe analysierten den Einfluss der Logistik-Arbeitskräfte. In diesem Zusammenhang wurden die Wartezeiten bei einer Belegschaft von fünf Arbeitskräften mit den Wartezeiten bei einer reduzierten Belegschaft von zwei Arbeitskräften verglichen. Aus dieser Auswertung lässt sich auch der logistische Arbeitsaufwand und die Wirtschaftlichkeit der zusätzlichen Arbeitskräfte abschätzen.

Anhand der Literatur [12] kann bei einer konventionellen baulogistischen Planung die Anzahl der benötigten Logistik-Arbeitskräfte für die gesamte Bauzeit auf ca. vier prognostiziert werden. Im Vergleich zu den Ergebnissen der baulogistischen Prozesssimulation wird deutlich, dass hierbei die verschiedenen Bauphasen abgegrenzter voneinander sowie unter Berücksichtigung dynamischer Ressourcen- und Personalbedarfe detailliert ermittelt werden können. Zudem wird die zeitliche Auslastung der Ressourcen und Arbeitskräfte untersucht.

Weiterhin konnten Prognosen über die benötigte Lagerfläche und Lagerdauer erstellt werden. Diese stehen in Abhängigkeit zu der Lagerquote (Anteil der nach der Anlieferung direkt eingebauten oder zwischen gelagerten Materialen). Auch hier sind Wechselwirkungen mit dem logistischen Gesamtsystem erkennbar. Beispielsweise können durch die Erhöhung der Lagerflächen die Ressourcen-Wartezeiten reduziert werden.

4 Ausblick

Durch die Nutzung der Softwaresimulation kann die Planungstiefe gegenüber einer Kennzahlen-basierten Baulogistikplanung deutlich erhöht werden. Dies ist insbesondere durch die Betrachtung des Gesamtsystems mit seinen dynamischen Wechselwirkungen erkennbar. Hierbei kann der Bedarf an baulogistischen Ressourcen präziser bestimmt und die logistische Arbeitsvorbereitung verbessert werden. Zudem sind Lagerplatz- und Abfallprognosen möglich. Die Einbindung der Softwaresimulation in reale bau-logistische Planungen ist aufgrund der benötigten Datenlage heutzutage schon möglich. Der planerische Mehraufwand, der durch die Nutzung der Software-Simulation entsteht, wird durch die damit gewonnenen Erkenntnisse sowie qualitativ hochwertigere Planungsergebnisse mehrfach egalisiert.

2. Baulogistik-Forum „Schlau am Bau“ – 13. und 14. März 2025 in Biberach

In den zurückliegenden Jahren wuchsen Bedeutung und Bewusstsein für das Gewerk Baulogistik kontinuierlich. Aktuelle Projekte zeigen jedoch auch, dass Themen wie Erwartungshaltungen an die Baulogistik, Vertragsgestaltung, Nachhaltigkeit und praxisorientierte Verbesserungen noch viel Raum für Interpretation lassen.

Infos und Anmeldung unter www.akademie-biberach.de/baulogistikforum